|

|

|

|

|||||||||

|

|

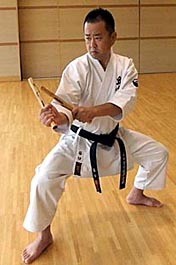

棒術といえば、中国や少林寺の映画などに出てくるものを想像する人が多いと思いますが、沖縄の棒は中国の棒のように細く長くしなやかなものとは異なり、6尺の長さを基本とし

堅い大木より削り出したものを使用しています。 棒術といえば、中国や少林寺の映画などに出てくるものを想像する人が多いと思いますが、沖縄の棒は中国の棒のように細く長くしなやかなものとは異なり、6尺の長さを基本とし

堅い大木より削り出したものを使用しています。現在は赤樫のものが多く使われています。 棒は刀のように刃も柄もなく「突く]「打つ」「貫く」「払う」など、棒のすべての部位を使用する という万能性があります。 棒の歴史は、やはり中国伝来説が有力でありますが、もともと沖縄にあった棒術と 合体融合され、その後、士族を中心に研究されて現在の棒術になったと言われております。 沖縄では、天秤棒を利用したのが始まりなどと言われています。 代表的な形には「周氏の棍」(しゅうしのこん)「佐久川の棍」(さくがわのこん)などがあります。

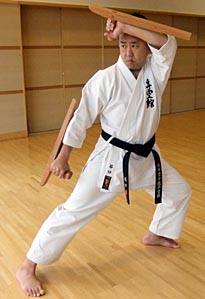

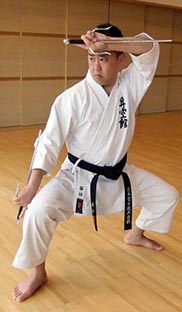

サイ術のサイは、インドより仏教の伝来とともに、中国に入り、中国では南少林寺の武僧達が

盛んに使用していたそうです。 サイ術のサイは、インドより仏教の伝来とともに、中国に入り、中国では南少林寺の武僧達が

盛んに使用していたそうです。琉球王国の時代、その南少林寺の武僧達によって沖縄に 持ち込まれ、沖縄の士族達によって研究改良され現在に至ったと考えられています。 サイは仏具のひとつとされており、その形から人の形をを表現しているなどと言われています。 サイの型はその多くが琉球王国の武士達によって実戦を踏まえた形で研究創作され現在に受継がれています。 「サイ術」には、「打つ」「受ける」「突く」「払い」などがあり、基本の動作は空手が中心となりますが 受けの方法など細部にわたりサイを使った特殊性があり、修得するには深い楽しみがあります。 代表的な形には「津堅志多伯の釵」(つけんしたはくのサイ)「北谷屋良の釵」(ちゃたんやらのサイ)などがあります。

ヌンチャクといえば、ブルースリーを思い浮かべる人が多いと思いますが、やはり中国から伝わった

のが始まりのようです。 ヌンチャクといえば、ブルースリーを思い浮かべる人が多いと思いますが、やはり中国から伝わった

のが始まりのようです。中国では隠し武器を「暗器」といいヌンチャクもその一つで秘伝だったそうです。 現在では30〜35センチほどの大きさがありますが、以前は15〜20センチ程で着物の袂や懐に隠し持って いたそうです。 そういう意味では現在のヌンチャクは隠し武器にはなりにくくなってしまっているようです。 ヌンチャク(隠し武器)は、通常の生活の中で起きる突発的な事件、暴漢や多人数の暴力などに対して  相手の攻撃力を奪い、相手を静めるために威力を発揮するなどの目的で使われていました。 相手の攻撃力を奪い、相手を静めるために威力を発揮するなどの目的で使われていました。故に要人の警護者などが持っていたりもしたそうです。 そのようなことから、形ではまず受けから始まるのだそうです。 材質は樫の木を使用するのが一般的で六角になっていたりします。 中国のヌンチャクのように金具を埋込んだり鉄の棒が入っていたりはしません。 昇空館では籐製のヌンチャクを使用しております。 代表的な形には「前里のヌンチャク術」などがあります。 秘伝だったので、現代に伝わっている形の数は少ないようです。

エークとは、船を漕ぎ操船する道具、櫂のことです。 エークとは、船を漕ぎ操船する道具、櫂のことです。かの宮本武蔵が佐々木小次郎と対決した際、櫂を使って小次郎を倒したのは有名なお話ですが・・・ 沖縄でもやはり島々へ渡った武士が棒術を応用して研究されたのが、エーク術のようです。 「砂掛け(砂カチ)」や「エーク手(ディ)」とも言われています。 エークの威力、破壊力は強く、木の幹やバナナの木などは一振りにて切断倒すことが出来る武具です。 使用する場所がらでしょうか「砂掛け」と言って海や砂浜で相手に砂や海水を掛けて目潰しをし 相手がひるんだ隙に一気に攻撃をし、切り倒す、など即実戦的な武具とされています。 エークは、棒術と違い、『切る』という技を出来る強力な破壊力が特徴な武具です。 代表的な形には「津堅砂掛ウェーク手」などがあります。

鉄甲術もやはり中国から持ち込まれたのが起源のようです。 鉄甲術もやはり中国から持ち込まれたのが起源のようです。ヌンチャクと同様、隠し武器「暗器」として 琉球の武人達によって創作され、またその必要性と相手に対する威力から秘密兵器的要素も強く 護身武具的意味合いからも、秘技として隠され研究された武器のひとつとされています。 鉄甲は元来農耕用に使われていた馬蹄を武器と応用しました。 急な攻撃にも対応反撃することを 想定されており、このあたりにも当時の武人の心構えと時代性が伺えます。 形の技法は空手が基本となります。 ヌンチャク同様秘伝だったため、現代に伝わっている形は 少なく、代表的な形には「前里の鉄甲術」などがあります。

トンファーに対してどんなイメージをお持ちでしょうか? アメリカの映画によく出てくる警官が持っている 黒い棒。 あれ実はトンファーなんです。 意外に知られていませんが欧米、東南アジアと世界各地で使用されているポピュラーな武器、武術なのです。  トンファ一の起源については諸説ありますが、中国から沖縄に渡ったのは間違いのないところのようです。

トンファ一の起源については諸説ありますが、中国から沖縄に渡ったのは間違いのないところのようです。中国には「拐」という沖縄のトンファーと同じ形をした武器があるそうです。 中国武術の中では現在では普及率は低く、知っている人も少ないようです。 そんなことからもトンファーは沖縄で熟成された武術であり、沖縄独特の古武道武術だと言えると考えます。 丸型と角型があり、それぞれに特徴があります。 世界各地で使用されていますが、技法としては突き受けなど単純に使用される場合が多いようです。 それに比べ沖縄のトンファー術は突き受け意外にも多種多様な使い方があり、かなりの熟練度が必要とされる武器です。 それだけに奥が深く大人にとっては たまらなく楽しく、難しい武具のひとつです。 代表的な形には「浜比嘉のトンファー術」などがあります。

楯と鉾を総称してティンベーと呼ぶそうです。 ホームページなどでは亀の甲羅を楯として使っていたという記述を見掛けますが、 その重量と日常で使う物では無い事を考えると疑問が残ります。 一方で鍋のふたや陣笠に取手をつけて楯としたという文献もあり、 こちらの方が実用性があるように思います。 また鉾については沖縄ではティビク(手鉾)という農工具を使用していたそうです。 我々の道場では鉾のことはローチンと呼んでおります。 現在、型を練習する際にはティンベーローチン共に手作りする事が多く、 特にティンベーは鍋のふたやおぼん、ホイルカバーなどを使用し、 色々と試行錯誤して作ることも楽しさの一つでもあります。 (中央写真のティンベーは鍋蓋を流用しております ※未塗装)

(写真は順に「ティーンペー&ローチン」「ティンペー」「ローチン」)

その他の武具には、ジーファーといってかんざしの形をしたものや、鉄柱と言って手のひらに隠れる ような暗器などがあります。 また、日本の忍者映画に出てくる鎖鎌によく似た、スルチンといって 鎖の先に分銅がついた、いわば飛び道具や、「鎌」そのものなど生活(農具)に擬装した武器が 多かったようです。

(写真は順に「鎌」「ジーファー」「スルチン」) |

|||||||||

|

|

|

|

トップ┃ 道場紹介┃ 入会案内┃ 首里手小林流とは┃

沖縄古武道とは┃ 稽古内容┃ 行事予定┃ 写真館

昇空館 丹沢道場 秦野支部

(c)Syokuukan Tanzawa-Dojyo Hadano-shibu. All Rights reserved.